回到原點,四個族群必須坐下來,同時討論所有族群語言的名稱。首先,我們必須對於原則取得共識,譬如說,尊重自稱應該是最高的原則;然而,當其他族群對於他族的自稱有所意見,應該如何處理?是否允許反決(也就是要求共識決)?相對地,其他族群是否在反對之於,是否可以提出解套的方案,說服閩南族群接受?

外省客、以及福佬客

其實,少數族群的權利除了文化權以外,還包括政治參與權(Kymlicka,1995)。大體而言,少數族權是否能夠有效參與政治決策,不只意味著支配性族群願意分享多少政治權力,也左右著少數族群進而影響國家體制的正當性,也就是少數族群認同這個國家體制的意願。一般而言,少數族群的政治參與,可以分為國會、行政部門、非官方管道、以及權力下放/自治等四大類(Frowein & Bank, 2000)。

在以客家為主的地區,地方行政首長[30]、以及國會議員[31]的產生,大致能反映客家族群的區域性優勢。在非官方管道部分,不同的客家社團與朝野政黨也有當的聯繫,譬如說,吳伯雄是中國國民黨主席,許信良也擔任過民主進步黨的主席。至於權力下放部分,由於我國一向採取單一體制(unitary system),除了原住民族權利運動一直有實施自治的呼聲,尚未見到通盤檢討的積極作為[32]。

至於中央政府的客家代表性,多年來,一直有希望大幅提高的訴求,尤其是在內閣改組之際。在民進黨總統初選完成後,出線的謝長廷就馬上面對是否邀請客家籍的葉菊蘭搭檔的抉擇,以滿足客家族群的殷切期待。同樣地,在2004年總統大選的辯論中,國民黨候選人連戰認為民進黨政府只有一名閣員是客家人,也就是客委會主委,因此,他大方地答應,在當選後,要進用15%的客家籍中央部會首長。不過,前客委會副主委劉永斌(2004)卻有不同的看法,認為陳水扁總統、呂秀蓮副總統、當時的行政院長游錫堃、以及葉菊蘭、陳菊、蔡英文、張富美、蔡清彥、彭淮南、湯曜眀、李逸洋、黃石城、魏哲和、黃輝珍、李應元、范振宗、范光群、林光華等人,都是客家人[33]。

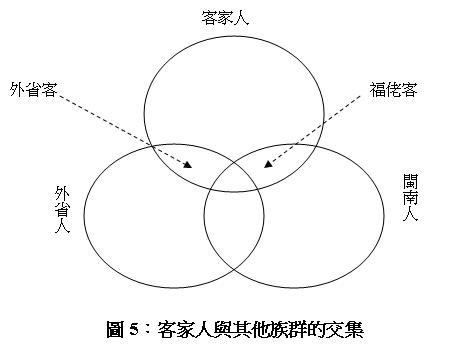

這裡牽涉到的是客家人的身分是如何定義的,也就是說,究竟作為一個客家人,應該具備甚麼條件。由於我國的人口普查,除了原住民族以外,並沒有強制作族群身分的登記,因此,只要當事人認為自己是客家人,無傷大雅。特別是選舉期間的政治人物,通常是不會被拒絕的,譬如籍貫中國的宋楚瑜(湖南省衡山縣)、以及馬英九(湖南省湘潭縣),先後對外說自己有客家血統,而馬英九甚至於每年清明到苗栗通霄馬家莊祭祖,拉攏客家族群,並非壞事。然而,真正要計算客家族群的政治代表(political representation)是否充分之際,除了說當事人的主觀認同之外,更重要的是這些人是否被客家族群認同。這裡牽涉到的,就是客家族群如何面對福佬客[34]、以及外省客的課題(圖5)。

所謂的福佬客,又稱為「客底」,是指原本是客家人,然而,卻因故接受閩南人的同化,已經不會講客家話,不知不覺中變成閩南人,在主觀上不願意承認自己是客家人,甚至於在客觀上不知道自己具有客家血統。相對地,外省客是指戰後才來台灣的客家人,或稱為「廣東客」、「唐山客」、「大陸客家人」(彭芊琪,2005),有別於「台灣客家人」、或是「台灣客」[35]。

在民進黨的政治人物當中[36],願意承認自己具有客家血統者,大多是所謂的「漳州客」,也就是祖先來自中國福建漳州,包括詔安、南靖、平和、雲霄、以及漳浦等縣(羅肇錦,1999;李坤錦,1999)。譬如說,陳水扁祖先來自三都磁窯村(太平鎮白葉村[37])、游錫堃祖籍秀篆鎮埔坪村[38]、謝長廷的先人來自銅山(東山島銅缽村[39])、以及張俊雄的祖籍龍海,應該都是廣義的詔安客、或是漳州客;呂秀蓮母親是詔安客,父親先人是詔安南靖書洋郡田中村人,原本來自汀洲府永定,算是局部為漳州客、局部為汀洲客[40]。至於前總統李登輝,先人來自汀洲府永定[41],屬於人數較少的閩西客。這些在選舉時候承認自己有客家血統的人,可以算是客家族群的政治代表嗎?羅肇錦(2004)的回答,還是給予政治人物相當寬廣的空間:

所以福佬客要不要認同客家,這裡面變成有很重要的一點,就是你的祖籍是什麼,就是文獻的證據。知道了以後,自己要不要去認同,再以自己的心裡的主體意識來作決定。

站在客家人的立場,對福佬客,我們是很希望他本來就是客,希望兄弟能夠回來,能夠認同本來的客家,基本上應該就是這個樣子。

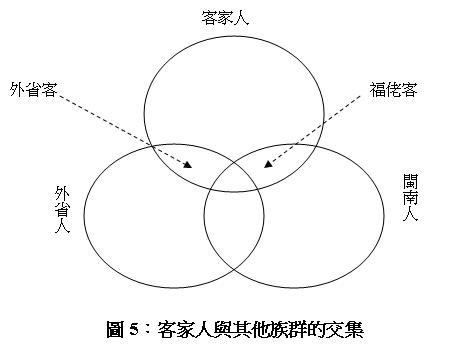

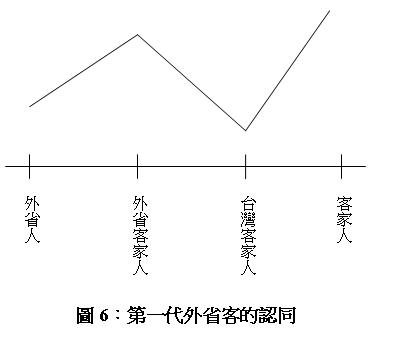

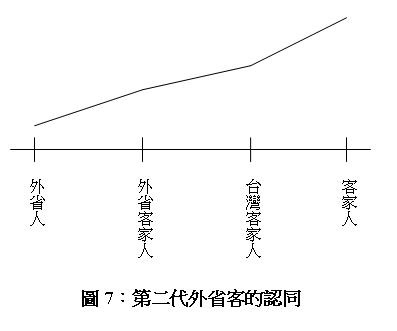

相對之下,作為外省族群、以及客家族群介面的外省客,其客家認同似乎比較明顯(圖6、7),尤其是對於第二代而言。

我們根據彭芊琪(2005)的研究,分別將第一代、以及第二代外省客的認同作光譜式的安排。在外省人、以及客家人之間[42],我們可以有外省客家人、以及台灣客家人的選項。我們可以看到,除了客家同以外,第一代外省客的認同徘徊於外省人、以及台灣客家人之間;也就是說,混和的外省客家人認同是可以接受的,而台灣客家人的認同不太被歡迎;當然,含混的客家人認同,獲得最多人支持。這的雙峰分配,表示第一代外省客對於自己的認同,還有相當的掙扎。

相對地,對於第二代外省客來說,由外省人、外省客家人、台灣客家人、到客家人,認同是呈現性的增加。表示說,此時的外省客,已經可以舒坦地接受台灣客家人的認同,更不用說包容性的客家人身分,也就不需要外省客家人這個中繼身分。

那麼,客家族群對於外省客的態度如何?也就是,究竟外省客家人的外省人成分多一點、還是客家人的成分多一點?如果客家人接受外省客的傾向大於福佬客,那麼,我們可以判斷,應該是觀察得到的語言指標,也就是說,會不會講客家話;如果不會說客家話,怎麼還算是客家人?此外,如果福佬客只會講閩南話,到底還有多少客家認同?

結語

我們可以看到,在台灣民主化的過程中,客家菁英不滿意自己的文化凋零,特別是客家話的嚴重流失,讓人驚覺到整個族群的生存遭到空前的挑戰,因此,客家族群運動就是客家菁英進行的客家認同建構努力。不過,客家菁英對於自己的文化權利保障,究竟是否要援引國際法當中的少數族群保障,還是猶豫不決;從政治哲學的角度來看,客家語言人權的保障,有其正當性、以及必要性,尤其是對於多元族群國家的政治妥協而言。當然,由於歷史記憶使然,仍然有一些客家菁英對於語言平等的訴求裹足不前,擔心這是福佬人企圖同化客家族群的陰謀,由此可見族群之間的對話仍有不足。究竟客家族群是客家台灣人、還是台灣客家人,各自有其不同的主體性;我們以為,前者以客家修飾台灣人的內涵,未必就會失去客家人的主體性。針對閩南人、以及其母語的稱呼,除了反對壟斷台灣人、台語的使用,客家人必須幫助閩南人找出彼此都可以接受的名稱。由客家人對於福佬客、以及外省客的接受,大致可以看出,語言能力仍然是客家集體認同的關鍵指標。

參考文獻

陳瑞珍。2000。〈護士的心聲:全民站起來〉《癲癇之友會員通訊》63期(http://www. epilepsyorg.org.tw/contents/news-letterlist.asp?class=56)。

鍾肇政。1991。〈新个客家人〉收於台灣客家公共事務協會(編)《新个客家人》頁16-18。台北:台原。

鍾孝上。1997。〈公用國語、尊重母語──為客家並為全民爭取最公道的語言政策〉發表於台北市政府民政局、台北市客家公共事務協會主辦「客家發展研討會」。台北,台北市立圖書館,11月20-21日。

戴寶村。2007。〈移民臺灣:臺灣移民歷史的考察〉(http://www.tpg.gov.tw/taiwan/ 9608/9608-14.htm)。

范振乾。2002。《存在才有希望──台灣族群生態客家篇》。台北:前衛。

范振乾。1991。〈文化社會運動篇〉收於徐正光(編)《台灣客家研究概論》頁417-47。台北:行政院客家委員會、台灣客家研究學會。

范正祥。2004。〈呂秀蓮批少數人挑撥族群問題〉《自由時報》2月18日(http://www. libertytimes.com.tw/2004/new/feb/18/today-p2.htm)。

洪惟仁。1992。《台灣語言危機》。台北:前衛。

何世芳。2002。〈奮鬥之子,毅力驚人,蘭陽之子游錫堃出頭天〉《新台灣週刊》305期,1月24日(http://www.newtaiwan.com.tw/bulletinview.jsp?period=305&bulletinid= 8123)。

黃恆秋。1998。《台灣客家文學史概論》。新莊:客家台灣文史工作室。

客家世界網。n.d.。〈賴碧霞:簡介、生平、照片〉(http://www.hakkaworld.com.tw/files/ lai/biography.htm)。

李喬。1988。《台灣人的醜陋面》。Irvine, Calif.: 台灣出版社。

李坤錦。1999。〈漳州客家初步探討〉《客家雜誌》106期,頁28-31。

林詩偉。2002。〈論客家還我母語運動──政治過程的觀點〉發表於中央大學客家研究中心主辦「第二屆客家研究研究生論文研討會」。中壢,中央大學文學院國際會議廳,12月24日。

劉永斌。2004。〈客家「閣員」知多少?〉《自由時報》3月7日(http://www.libertytimes. com.tw/2004/new/mar/7/today-o4.htm)。

羅肇錦。2004。〈從福佬客認同談台灣認同〉引言於行政院客家委員會主辦「2004台灣福佬客座談會」,彰化,彰化縣文化局,8月19日。

羅肇錦。1999。〈「漳泉鬥」的閩客情結初探〉(上、中、下)《客家雜誌》106期,頁32-38;107期,頁61-62;108期,頁53-54。

彭芊琪。2005。〈外省客家人在台灣的適應與本土化──以廣東陸豐旅台莊氏宗親會為例〉發表於新境界文教基金會、台北市立教育大學主辦「中華文化與台灣本土化研討會」。台北,台北市立教育大學勤僕樓國際會議廳,10月15-16日。

許時烺。n.d.。〈謝長廷遠祖是饒平客家人〉(http://www.sr0768.com/bbs/read. php?tid=7252&page=1&toread=1)。

徐正光(編)。1991。《徘徊於族群漢現實之間──客家社會與文化》。台北:正中書局。

徐宗懋。2006a。〈民進黨人在大陸系列──陳水扁隔海的呼喚〉(http://www. mass-age.com/print.php?id=70)。

徐宗懋。2006b。〈民進黨人在大陸系列──呂秀蓮的漳州尋根之旅〉(http://www. mass-age.com/print.php?id=202)。

徐宗懋。2006c。〈民進黨人在大陸系列──游錫堃的原鄉情〉(http://www. mass-age.com/print.php?id=276)。

施正鋒。2007。〈原住民族的文化權〉。表於中國人權協會主辦「2007年原住民族人權保障理論與實務研討會」,台北,台灣大學社會科學院國際會議廳, 11月2日。

施正鋒。2006。〈嘗試了解福佬客現象〉《台灣族群政治與政策》頁241-45。台北:翰蘆。

施正鋒。2004。《台灣客家族群政治與政策》。台北:翰蘆。

施正鋒。1998。《族群與民族主義──集體認同的政治分析》。台北:前衛。

施正鋒(編)。1995a。《台灣憲政主義》。台北:前衛。

施正鋒、楊永年(編)。2005。《行政區域重劃與遷都》。台北:國家展望基金會。

蘇益仁。2002。〈林毅夫叛逃與扁政府的墮落〉《自由時報》6月1日(http://www. libertytimes.com.tw/2002/new/jun/1/today-o1.htm)。

台灣客家公共事務協會(編)。1993。《台灣客家人新論》。台北:台原。

台灣客家公共事務協會(編)。1991。《新亇客家人》。台北:台原。

王保鍵。2007〈立法委員單一選區與客家政治參與──兼述選區變更過程〉《國會月刊》35卷、7期,頁66-82。

王甫昌。2003。《當代台灣社會的族群想像》。台北:群學。

楊長鎮。2007。〈認同的辯證──從客家運動的兩條路線談起〉收於施正鋒(編)《國家認同之文化論述》頁705-44。台北:台灣國際研究學會。

楊長鎮。1997。〈民族工程學中的客家論述〉收於施正鋒(編)《族群政治與政策》頁17-35。台北:前衛。

楊長鎮。1993。〈羅香林的客家描述──重建台灣客家論述的一個起點〉收於台灣客家公共事務協會(編)《台灣客家人新論》頁85-89。台北:台原。

楊長鎮。1991。〈社會運動與客家人文化身份意識之甦醒〉收於徐正光(編)《徘徊於族群和現實之間:客家社會與文化》頁184-97。台北:正中書局。

Bear, Leroy Little, Menno Bolt, and J. Anthony Long, eds. 1984. Pathways to Self-Determination: Canadian Indians and the Canadian State. Toronto: University of Toronto Press.

Blum, Hebert. 1995 [1951]. “Social Movements,” in Stanford M. Lyman, ed. Social Movements: Critiques, Concepts, and Case-Studies, pp. 60-83. New York: New York University Press.

Castellino, Joshua. n.d. “Some Definitions of ‘Minorities’,” (http://www.minority- rights.org/docs/mn_defs.htm)

Coulombe, Pierre A. 2000. “Citizenship and Official Bilingualism in Canada,” in Will Kymlicka, and Wayne Norman, eds. Citizenship in Divided Societies, pp. 273-93. Oxford: Oxford University.

Durie, Mason. 1998. The Politics of Māori Self-Determination. Auckland: Oxford University Press.

Eide, Asbjørn. 1995. “Minority Protection and World Order: Towards a Framework for Law and Policy,” in Alan Phillips, and Allan Rosas, eds. Universal Minority Rights, pp. 87-112. Turku: Åbo Akademi University Institute for Human Rights.

Eyerman, Ron, and Andrew Jamison. 1991. Social Movements: A Cognitive Approach. University Park, Pa.: Pennsylvania State University.

Frowein, J. A., and Ronald Bank. 2000. “The Participation of Minorities in Decision-Making Process.” (http://www.humanrights.coe.Int/Minorities?Eng/Inter Governmental/Publications/dhmin20001.htm)

Hertzberg, Hazel W. 1971. The Search for an American Indian Identity: Modern Pan-Indian Movements. Syracuse: Syracuse University Press.

Hobson, Barbara, ed. 2003. Recognition Struggles and Social Movements: Contested Identities, Agency and Power. Cambridge: Cambridge University Press.

Kaplan, Lawrence. n.d. “Inuit or Eskimo: Which names to use?” (http://www.uaf. edu/anlc/inuitoreskimo.html)

Kymlicka, Will. 1995. Multicultural Citizenship. Oxford: Clarendon Press.

Kymlick, Will, and Wayne Norman. 2000. “Citizenship in Culturally Divided Societies: Issues, Contexts, Concept,” in Will Kymlicka, and Wayne Norman, eds. Citizenship in Divided Societies, pp. 1-41. Oxford: Oxford University.

Laitin, David D., and Rob Reich. 2003. “A Liberal Democratic Approach to Langauge Justice,” in Will Kymlicka, and Alan Patten, eds. Language Rights and Political Theory, pp. 80-104. Oxford: Oxford University Press.

Laraña, Enrique, Hank Johnston, and Joseph R. Gusfield, eds. 1994. New Social Movements: From Ideology to Identity. Philadelphia: Temple University Press.

McAdam, Doug, John D. McCarthy, and Mayer N. Zald, eds. 1996. Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing. Cambridge: Cambridge University Press.

Martin, Howard J. 1996. “The Hakka Ethnic Movement in Taiwan, 1986-1991,” in Nicole Constable, ed. Guest People: Hakka Identity in China and Abroad, pp. 176-95. Seattle: University of Washington Press.

Melucci, Alberto. 1996. Challenging Codes: Collective Action in the Information Age. Cambridge: Cambridge University Press.

Morris, Aldon D., and Carol McClurg Mueller, eds. 1992. Frontiers in Social Movement Theory. New Haven, Conn.: Yale University Press.

Muñpz, Carlos, Jr. 1989. Youth, Identity, Power: The Chicano Movement. London: Verson.

Oboler, Suzanne. 1995. Ethnic Labels, Latino Lives: Identity and the Politics of (Re)Presentation in the United States. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Palanithurai, G., and R. Thandavam. 1998. Ethnic Movement in Transition: Ideology and Culture in a Changing Society. New Delhi: Kanishka.

Palanithurai, G., and R. Thandavam, eds. 1993. Ethnic Movement in India: Theory and Practice. New Delhi: Kanishka.

Réaume, Denise G. 2000. “Official Language Rights: Intrinsic Value and the Protection of Difference,” in Will Kymlicka, and Wayne Norman, eds. Citizenship in Divided Societies, pp. 245-72. Oxford: Oxford University.

Shaw, Malcolm. 1992. “The Protection of Minorities in International Law.” in Y. Dinstein, and M. Tabory, eds. The Protection of Minorities and Human Rights, pp. 1-31. Dordrecht: Martinus Nijhoff.

Sigler, Jay A. 1983. Minority Rights: A Comparative Analysis. Wesport, Conn.: Greenwood Press.

Smelser, Neil J. 1962. Theory of Collective Behavior. New York: Free Press.

Tarrow, Sidney. 1994. Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Van Deburg, William L. 1997. Modern Black Nationalism: From Marcus Garvey to Louis Farrakhan. New York: New York University Press.

Warren, Kay B. 1998. Indigenous Movements and Their Critics: Pan-Maya Activism in Guatemala. Princeton: Princeton University Press.

Zald, Mayer N., and John D. McCarthy. 1987. Social Movements in an Organizational Society: Collected Essays. New Brunswick: Transaction Publisher.

* 發表於台灣客家研究學會、台灣大學客家研究中心主辦「台灣客家運動二十年學術研討會」,台北,台灣大學社會科學院國際會議廳,12月8-9日。

[1] 也就是清庭在1684年(康熙23年)依施琅所議而發布的「渡台禁令」。

[2] 對於族群運動的個案研究,已有不少文獻,譬如美國的印地安人(Hertzberg, 1971)、黑人(1997)、西班牙裔(Muñoz, 1989),加拿大的印地安人(Bear, et. al: 1984),瓜地馬拉的印地安人(Warren, 1998),紐西蘭的毛利人(Durie, 1998),以及印度(Palanithurai & Thandavan, 1993、1998)。

[3] 請比較筆者先前的概念架構(施正鋒,1998:74-76;2004:35-41)。

[4] 譬如,結合所有的客家人,建立一個純粹由客家人組成的國家。

[5] 譬如說戰後由外省人主控的國民黨政府、或是南非的白人種族隔離政權。

[6] 包括暴動、武裝攻擊、暗殺、游擊戰、政變、以及革命等形式。

[7] 包括參與政黨政治、以及客家人自己組黨。有關客家組黨的聲音,時有所聞,終於有「客家黨」在2006年成立,主席為溫錦泉、副主席溫榮夫;有關客家黨的部落格,見<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!ZVjPuG qVXQRdSzDtBA-->。請參考筆者對於客家組黨的看法(施正鋒,2004:271-75)。

[8] 1990年改名為《客家雜誌》;見其網頁<http://202.39.22.28/cgi-bin/big5/tworg-02/u4?q1=vv2&q2=tworg- 02&q22=6>。

[9] Jules Deschenes (Castellino, n.d.) 也作了類似的定義:

A group of citizen of a State, constituting a numerical minority and in a non-dominant position in that State, endowed with ethnic, religious or linguistic characteristics which differ from those of the majority of the population, having a sense of solidarity with one another, motivated, if only explicitly, by a collective will to survive and whose aim is to achieve equality with the majority in act and in law.

[10] 請參考Eide (1995)、Shaw (1992: 10)、以及Sigler (1983: 8)。

|

|

|