|

原住民自治與台灣前途* |

||

|

施正鋒 淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授 |

||

|

壹、前言 在華人悠久的五千年歷史、以及漢人四百年的墾殖史觀點下,由「發現」、「探索」、「征服」、「墾荒」、到「開發」,墾殖者 (settler) 被描述為在蠻荒之地 (frontier) 披荊斬棘的英雄,因此,他們所呈現人定勝天、堅苦卓絕的精神,是被主流社會所肯定的。相對的,面對漢人社會的蠶食鯨吞,原住民不只是政治、經濟、社會、及文化層面被支配的弱勢者,更是被外來移入的墾殖者所殖民者。在「墾殖國」(settlers’ state) 的論述下,台灣原住民不只是被征服、被支配,更是在土地被剝奪下淪為被殖民者。 近年來,經過國人民主化的努力,即使「中華民國」這個外來佔領政權已經由「中華民國在台灣」逐漸本土化為「台灣中華民國」,只要有「內部殖民」,也就是內部仍有政治支配、經濟剝削、社會歧視、或文化沙文,原住民就不脫被殖民者的地位。從政治發展的角度來看,任何族群之間的齟齬難免挑戰到政府的正當性,使台灣民主鞏固的任務倍加艱難;從經濟發展來著眼,政局不穩一定會使外資、或旅遊卻步;從外交拓展作考量,如果台灣予人歧視少數族群的負面印象,國際社會很難伸出援手;從國家安全的顧慮來看,面對虎視眈眈的巨鄰中國,內爭恰好給俟隙的外敵介入的機會,侵犯國家主權。 從國際法「第三代人權」的觀點來看集體權利,原住民的「民族權」 (indigenous rights)

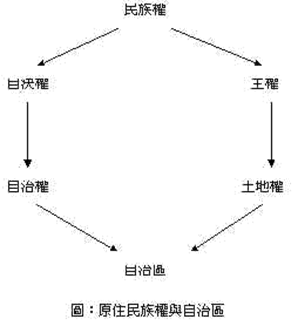

大致可以歸納為認同權、自決權、文化權、財產權、以及補償權;這些是「天經地義」(inherent) 的,而非他人「授與」(delegated) 的。在這裡,我們以為,當前最迫切的原住民議題是土地權的詮釋、以及如何落實之道。不過,土地權的背後涉及原住族主權是否能被接受、以及民族自決權如何透過自治權的行使來成立自治區。我們必須指出,原住民的主權、自決權、以及自治權,其實是不同位階上的概念,而設置自治區是「引申而來」(derived) 的權利;其相對關係如圖示。

貳、由自決權而來的自治權 原住民設置自治區的正當性來自自決權;只要我們承認原住民是「民族」(nation 或 peoples),就要接受原住民享有「民族自決權」(right to national

self-determination)。當然,原住民在行使自決權之際,有可能要求政治分離,也有可能接受文化整合、或同化;在光譜上的這兩個極端中間,原住民也有可能有條件地接受不同形式的自治,仍有極大的空間,這也是當前原住民運動中最基本的訴求。 由於原住民的自決權的論述尚未被廣為推廣,學術界、政治菁英、或一般百姓的關注因此不大。我們可能面對的質疑是,萬一有原住民選擇分離主義,恐將造成領土的分崩離析,原住民的自決權是否會破壞漢人國家的領土完整,尤其是面對外來中國的威脅?我們以為,就是因為可能會有無法估計的重大的影響,漢人更應該用心思考如何說服原住民接受這個國家,尤其是在集體權上的讓步。 自決權的實踐必須建立在原住民各族有自主的決策機制,針對自決權的行使,原住民菁英及學術界提議過各種可能的政治安排,方興未艾的「民族議會」 (national assembly)

是可行的途徑。到目前為止,阿里山的鄒族不落人後,已於2000年6月召開族人的民族議會;泰雅爾民族議會也於同年12月舉行。可能面對的問題是,並非所有的原住民已發展成各族的集體意識、以及政治架構,那麼,超越傳統「部落」(tribe、band) 的「民族」概念是否合宜?特別是泰雅爾、賽德克、以及太魯閣之間宛如俄羅斯娃娃的關係? 原住民菁英對於自決權的實踐表現在「自治權」的高度興趣,也就是如何成立「自治區」(autonomous region)。新政府的原住民委員會主委尤哈尼誓言,在四年內會至少設立一個以上的自治區;立法委員蔡中涵等人提出『原住民族基本法草案』,具體規劃三級制的「民族自治」政府;蘭嶼的達悟族也正式提出成立自治區要求。 在這裡,我們對「自治」的了解是「self-government」或是「self-rule」,也就是在「民族對民族」的架構下,原住民有權利治理自己,即有權利決定自己所有的政治、經濟、社會、以及文化事務,以獲致自主的境界,而非只是自治區的設置。因此,原住民自治是全國性(或國家級)的安排,不是單一體制下的「地方自治」、或「地方均權」(decentralization),也非區域式的「地方分權」(autonomy)、或是「權力下放」(devolution);此外,原住民自治更不是侷限於狹義的「地域式的自治」(territorial),還要包含「組合式的自治」(corporate),也就是說,離鄉背井的原住民也應該有自治的權利。 有關原住民自治區的訴求,漢人社會除了以經濟上的可行性提出質疑外,最大的觀心是是漢人如何取得、或使用位於自治區內的水源區、保安林、或是國家公園,擔心整體社會的福祉是否會受損,因此,自治區的訴求並未獲得正面回應。當然,也有人指出,目前的山地鄉鎮長已限定由原住民擔任,若只是改個名稱,並不能真正改善原住民的生活。這種懷疑雖有幾分道理,卻不能用來反對自治區或自決權的行使。或許,還有些許「原住民是否有能力自治」的疑問,這自然是不值一哂的漢人偏見。 在這裡,倒是點出一個核心問題:到底中央政府願意釋出多少權力給原住民的自治區?當前中央與地方的財政關係頭重腳輕,原本就亟需巨幅調整。其實,各自治區可以就天然資源、或國家公園來徵收特許費、或是使用費,國家也可以聘僱原住民從事水土保持的工作。 比較需要費心的問題是隨著原住民移入都會區者日眾,而且四散全國各地,因此,恐難將其劃入地域式的自治區。其實,在過渡時期,其實可以考慮作非地域性的安排,讓原住民各族分別成立一個民族委員會,以規避可能正面而來的反彈或反對。這裡的構想是近乎於比利時採取的「組合式聯邦」(corporate

federalism),使成員散居各地的族群能有自己的文化委員會,專門負責其文化、語言、或教育事務。長期而言,地域式的自治區與非地域式的委員會可以並行不悖、甚至於合二為一。 不過,即便是有自治區空有行政架構,卻沒有處理土地的歸還,那就有如美國「印地安事務局」一般的派出單位,也就是原住民委員會的下屬機構,只能算是官樣文章。如果不一併處理土地權、或至少作原則上的承諾、或宣示,自治區的設置無法獲得原住民的支持。此外,居住在原住民鄉鎮的漢人,到底他們的權益如何看待,也必須通盤考量。

就「土地權」而言,原住民追求目標是要恢復原住民傳統固有的土地、以及資源開採的享有。在原住民的世界裡,認同是根植於土地,若失去了對土地的控制權,原住民生存的意義就不知如何重新界定。歷經外來統治者強行吸納,原住民的固有土地流失殆盡;只要政府認為漢人取得的土地是正當的,那麼,征服者與被征服者的殖民關係就不會終止,更遑論彼此的「和解」(reconciliation)。即使我們不去追究平埔族土地被巧取豪奪、也不去考慮平地原住民族、或是都會區原住民的土地所有,至少也要就地合法目前所謂的「山地保留地」。 其實,比土地權位階更高的是「原住民﹝的﹞主權」(indigenous

sovereignty)。從國際法的規範來看,當異族來到之際,台灣並非「無主之地」(terra nullius);原住民也從未放棄其主權,而是墾殖者的「國家主權」(state sovereignty) 侵犯了原住民的原本擁有的主權。 長遠來看,原住民若要真正體現自己的主權,終究要回歸對土地的掌控;土地權的訴求是原住民在討回自己的財產,而不是在向漢人「要東西」。過去有關原住民土地流失、或被強行徵收,都牽涉到土地權的取回、或賠償,原住民與漢人雙方最後還是要作真誠的對話。 在漢人的「民族國家」(nation-state) 想像中,四大族群(原住民、外省人、客家人、以及鶴佬人)的建構方式當然不敢排除原住民,因為原住民畢竟是亙古以來真正的「本地人」(natives)。然而,原住民菁英似乎不滿意這種「整合」(integrate) 的方式,因為在他們的眼中,只有「白浪」(漢人)與原住民的區別。然而,當台灣的漢人動用民族情感來抗拒巨鄰之際,原住民的認同會不會被「吞噬」(absorb)?那麼,在何種條件之下,原住民願意被「吸納」(incorporate)?也就是說,原住民的「民族」(peoples) 要如何與漢人的「民族」(nation),究竟要如何來接觸(或接軌)? 站在原住民的立場,台灣或許是一個「多元民族」(multi-national) 的國家;不管漢人自己的民族塑造工程要如何完成,都必須承認原住民是無可取代的「原住」(indigenous) 民族,因此,這是由兩個對等民族共同組成的國家,而非「民族中的民族」(nation within

nation)。當然,這不是單一的政治體制 (unitary),也不是地域式的聯邦 (federation),卻比邦聯 (confederation) 的安排更強,我們姑且稱為「特殊的民族與民族關係」。在這樣的架構下,原住民並不是放棄獨立建國的選項,而是有條件地行使其自決權,讓渡一些原住民主權,交換漢人對土地權、以及自治權的讓步。 對外面對中國的霸權挑戰,追求獨立建國的台灣人想要保持台灣的國家疆域完整,這是可以理解的。然而,儘管有國家安上的考量,只要原住民的主權、自決權、以及土地權不容懷疑、不容剝奪。因此,在局部讓渡主權下交換自治區的設置,應該是兩全其美的安排。不過,彼此終究還是要針對土地權作正式協商,否則,自治區只不是漢人吸納原住民的另一個工具。 至於漢人是否願意承認原住民的這些集體權利?那要決定於原住民與漢人國家的「夥伴關係」如何定義。 附錄一 聯合國『原住民權利宣言草案』(1995) 除了關切原住民起碼的生存條件(生存權)、以及保障原住民個人的基本人權(公民權)外,更要積極推動以原住民集體為關照對象的集體權,具體的內容包括認同權 (第8條)、自決權 (第3條、第7部分)、文化權

(第7條、第3、4部分)、財產權

(第6部分)、及補償權

(第27條)。 根據總統府人權諮詢小組人權政策研議分組第五次研議會議中(3月29日),田雅各、高正尚、以及布興•大立三位原住民菁英的報告,我們做下面的政策建議: 最後,我們建議總統在適當時機,為過去的直接、或結構性暴力,公開向原住民道歉,並表達建立原漢之間夥伴關係的誠意。 附錄二 原住民人權建議草案──自治權的實踐 聯合國『原住民權利宣言草案』(1995) 除了關切原住民起碼的生存條件(生存權)、以及保障原住民個人的基本人權(公民權)外,更要推動以原住民集體為關照對象的集體權 (原住民權利、indigenous

rights),具體的內容包括認同權 (第8條)、自決權/自治權

(第3條、第7部分)、文化權

(第7條、第3、4部分)、土地/財產權

(第6部分)、及補償權 (第27條)。 附錄三 實踐原住民自治權的建議 根據聯合國『原住民權利宣言草案』(1995),除了要保障原住民個人的基本公民權外,更要推動原住民的集體權,包括認同權、自決權/自治權、文化權、土地/財產權、以及補償權。根據陳水扁總統在競選期間提出的原住民政策白皮書,設置原住民的自治區是任內要積極推動的承諾。 就國際潮流而言,自治區的設置與原住民的自治權、自決權、以及土地權息息相關,必須通盤考量。我們根據總統府人權諮詢小組人權政策研議分組在五月十七日所舉行的「原住民治治區公聽會」,以及政策研議分組在五月二十四日舉行的「第八次研議會議」,綜合各方意見做下面的政策建議: 設置原住民自治區的法源,除了勉強可以援引憲法增修條款(第十一條)的「民族意願」,最終來源是自決權,而自決權則要建立在原住民與國家的「夥伴關係」。就學理而言,自治區的正當性來自於自治權,指原住民有權利決定自己所有的政治、經濟、社會、以及文化事務;而自治權則來自於位階更高的自決權,即原住民有權利決定與國家作何種定位。因此,首要之務是針對陳總統宣示的「夥伴關係」的內涵再進一步作確認。 自決權的行使實踐必須建立在原住民各族先有自主的決策機制。我們以為,自治區的本質應該是原住民整體自治體制下的一環,而非行政院原住民委員會的派出單位、或是地方自治下的直轄單位。因此,未來的自治區設置,要與目前由原住民自主發動的「民族議會」取得妥適的定位。自治區的成立應該由原住民自主決定,譬如說配合有代表性的民族議會推動,而非以一般人民團體的發起方式進行。 再來,在尊重部落傳統領域的前提下,自治區的地域劃分應該打破現有行政區的限制。自治區(或自治體制)的層級可採三級制,俾使人口較大、或是跨越縣市的族群,可以有鄉鎮級的自治單位,以便落實部落草根的參與。針對都會區、或離鄉的原住民,除了在他們所落籍的縣市應設有相關的原住民行政單位外,他們應該也有權利參與自治體制。 當然,自治區的政治制度應該是因族制宜,也就是尊重各族的意願、以及傳統,採取多元開放的政治安排。原住民立委雖由原住民以個別選民方式產生,在不破壞原住民自治體制的前提下,應該可以取得起碼的非支配性地位。自治區內非本族群者的公民權應該取得合理的保障。自治區的財源應該涵蓋使用者付費的概念,譬如針對國家公園、水土保持徵收特別稅,或是依據補償權的概念由國家統籌撥款支付。 最後,自治權的實踐最終還是要建立在土地的基礎上。對原住民而言,他們從未放棄自己的主權,因此,最關切的是如何恢復固有的土地、資源開採的享有,以及「山地保留地」的歸還。我們建議政府積極研究調查原住民的「傳統領域」;檢討現有公家單位使用的正當性,合理發還原住民原有的土地,並妥適安排所有權的歸屬。 * 2001/08/20 |